最近讀精神科醫師杜俊賢所著的《小電大地:秘密健康法則》,才瞭解如何在現代都市中,打造「更貼近原本自然」的舒適居家環境,訣竅就是:最小化電磁污染、最大化接地。

以前人總說生活環境要看「風水」,但只看風水影響的時代已經過了呢。

現代人的生活環境,「風」除了看通風、風的流動性外,還要看空氣品質、空調、廚房油煙霧,以及裝潢的「甲醛」揮發;「水」除了看建築物周遭的水流是不是會在短時間強降雨下淹水外,還要看排水、日常用水,甚至是濕度控制,以免高濕發霉,讓「黴菌」毒素、「塵蟎」與其排泄物等,四處散佈在生活場域的空氣中。

此外,更必須開始注重「電地」的影響。「電」包含用電安全、電器接地,還包括電磁波收納、遮擋;「地」則包含人體接地,以及避開地球磁場網格帶來的負面影響,即地場壓力(亦稱地質干擾區)。

現代生活的電磁波壓力

現代生活總離不開電,從起床的手機鬧鐘要充電,燈光要電,空氣清淨機、冷氣、冰箱⋯⋯也都要電。電器有電線,電線要接上插座,插座有電壓;而這些連線通電,無論運轉中、待機中的電迴路,無時無刻都散發著交流電場、交流磁場,影響著生活中接近電器周遭的你我的身體。

除了交流電場與磁場外,近20年來網路與無線通訊技術的高速發展,射頻 (Radio Frequency)、微波 (Microwave) 等電磁波通訊技術,也伴隨在我們的日常起居中。

還記得在我國小、國中階段仍是 56K 數據機撥號連線(約1990-2003年期間),到了大學前,才進入 ADSL 網路線接電腦時期;將近畢業時,已經是光纖到府、WiFi 與筆電普及,手機也進入 3G 的大網路時代(約2003-2013年期間)。

時至今日的2025年,盛況更是空前。建築物窗外充滿更高頻的 5G 通訊(平時微波強度約 50-100 µW/㎡,若手機數據連線中則高達 500-8000 µW/㎡),而室內則是 24 小時皆不斷線的 WiFi 基地台,甚至還裝設有即使人在不同場域間移動,也能保持網路訊號不間斷的 Mesh 網格等,這樣的隨時聯網狀態。當然,就更別提那些智慧家電與 IoT (Internet of Things) 設備了。

人們也在越來越高的電、磁、波環境壓力中生活,一邊工作,一邊開車搭車,一邊飲食玩樂,也要一邊休息與睡眠。

可是回顧人類的演化過程,生命機體在短短這幾十年中(也許還不及產生下個世代),就要面對這樣的強烈環境變化,也真是辛苦我們的身體了啊。

電磁波金絲雀

有些人們的身體,對於這樣的電磁污染 (electrosmog) 壓力,相對於一般大眾更敏感、更易受到不良影響,而產生「電磁波過敏症」(Electromagnetic Hypersensitivity) 這樣的身心適應問題,成為提早為周遭眾人反應現代電磁污染壓力異常的「電磁波金絲雀」。

註:「金絲雀」一詞出自礦坑裡的金絲雀情境,帶有早期預警的意味;過去由於金絲雀對有毒氣體極為敏感,礦工會帶金絲雀至礦坑,用來偵測天然氣是否外洩,當金絲雀出現異狀時,礦工即可以此充作警訊,藉以提早撤出礦坑以保全性命。

這讓我想起,在2021年復健醫學會舉辦的 InK 注射肌動力學課程中,講者王偉全醫師在談論到一些怪奇症狀時,提到「地場壓力」Geopathy(如:人造電磁波、天然地磁網格線⋯⋯等)也會對人體造成負面影響。

例如:經常睡很久仍覺得很累、慢性疾病難以控制或治療反應不佳、情緒精神問題、搬家後才開始發病⋯⋯等等。而我們可以透過觸碰足弓的彈性韌帶(Spring ligament) 做為檢測指標,依肌力測試結果來判定其狀態。

除了人造的電磁污染外,地場壓力還包括:地下水脈輻射、地理斷層、地磁能量網格。其中的地磁能量網格又包含哈特曼 Hartmann、班克 Benker、寇里 Curry 網格等等,簡單說就是地球上會對人造成負能量的特定網格位置能量場。

這類居家環境電磁波影響,以及地場壓力的檢測與日常保健對策,推薦可以委託專業人員來服務,例如杜醫師小電大地的協助團隊、認證的建築生物學技師 (Building Biologist),以及採用 Rayonex 瑞歐內克斯公司出品的輔助裝置等等。

在德國,檢測建築物的電磁污染暴露量與干擾程度,尤其是睡臥區域等,是由專業的建築生物學技師進行,屬於專門行業。

此外,德國有許多著作在探討地下水脈 (underground water vein)、地質斷層 (geological fault) 和地磁網格線 (geomagnetic grid)等的有害影響,而建築生物學技師也會撰寫實地調查檢測與觀察所得的相關書籍。

推廣對於電磁污染、地場壓力的健康知識,並不是要人們放棄新時代的便利,回到遠古時期,甚至離群索居;而是「積極採取將健康傷害降到最低的行動」,這樣就能放心善用這些方便人們生活的科技。

合適的居住環境

如果要降低生活周遭的電磁污染壓力,就必須盡可能在人們可以休息、睡眠的時刻,為身體創造出「最小化電磁波、最大化接地」的環境,來讓身體受到最小程度的影響,恢復最大程度的自癒力。

現代生活已離不開電器與電磁波,如果要回到純粹自然的原始生活環境,只能去登山露營。

對於睡眠環境,電、磁、波的各項數據建議值,一般是先以大自然背景值為基礎作為參照,再以目前搜集到的不良反應經驗,以經驗科學的方式確認症狀發生與改善的數值作統計,然後經專家討論訂立。

當然,有的人敏感、有的人不敏感,而且不同的組織與專家意見各有不同。所以這些不同單位訂立出來的建議值,我們就要綜合著看,才能以相對宏觀的角度來看待。

以下統整德國建築生物學機構 (Building Biology Institute) 的建築生物學測試標準2024年版 (SBM-2024)、歐洲環境醫學會電磁波指引2016年,以及德國瑞歐內克斯生物醫學公司出版的書籍相關內容、《小電大地》書末附錄的健康建議值表格,區分出夜間睡眠、日間生活兩個方向給大家參考。

睡眠、夜間

| 建築生物學SBM-2024 夜間睡眠區 | 建築生物學SBM-2024 夜間睡眠區 | 歐洲環境醫學會 EMF Guideline 預警值 | 瑞歐內克斯 Rayonex 建議值 | 小電大地 建議值 | |

| 無異常 | 輕微負荷 | 夜間 | 睡眠 | 睡眠區 | |

| 有線的電場(單軸感應器) | < 0.3 V/m | 0.3-1.5 V/m | 1 V/m | < 4 V/m | < 5 V/m |

| 有線的電場(人體電壓表,確認人接地程度) | < 0.01 Vac | 0.01-0.1 Vac | 無建議 | 無建議 | < 0.01 Vac |

| 有線的電磁 | < 0.2 mG | 0.2-1 mG | 1 mG | < 0.2 mG | < 1 mG |

| 無線的電波 | < 0.1 µW/㎡ | 0.1-10 µW/㎡ | LTE (4G): 10 µW/㎡ WiFi: 1 µW/㎡ | 無建議 | < 10 µW/㎡ |

| 隱藏的靜磁(金屬中的殘留磁極) | < 2° 偏轉 | 2-10° 偏轉 | 無建議 | 無建議 | < 10° 偏轉 |

起居、工作、日間

| 建築生物學SBM-2024 僅睡眠建議 | 歐洲環境醫學會 EMF Guideline 預警值 | 瑞歐內克斯 Rayonex | 小電大地 建議值 | |

| 無建議 | 白天 | 起居 | 活動區 | |

| 有線的電場(單軸感應器) | 無建議 | 10 V/m | < 8 V/m | < 5 V/m |

| 有線的電場(人體電壓表) | 無建議 | 無建議 | 無建議 | < 0.1 Vac |

| 有線的電磁 | 無建議 | 1 mG | < 1.5 mG | < 1 mG |

| 無線的電波 | 無建議 | LTE (4G): 100 µW/㎡ WiFi: 10 µW/㎡ | 無建議 | < 10 µW/㎡ |

| 隱藏的靜磁 | 無建議 | 無建議 | 無建議 | < 10° 偏轉 |

一般而言,如果無線裝置接近人體 1-6 公尺以內,應盡可能避免其無線電波在近距離、長時間下直射人體。例如講電話需要貼近耳朵,一旦需要長時間講電話,則可以多利用免持功能。

如果是工作空間有 WiFi 基地台,人需要長時間待在該處,則盡可能讓基地台與自己身體經常活動範圍保持安全距離 3 公尺以上。

又如果無法做到,則可用簡單的鋁箔紙貼合壓克力板、戶外露營的瓦斯爐防風板等,將 WiFi 微波會直射到的範圍作局部遮擋屏蔽。

想要改善睡眠與生活品質,就必須降低電磁污染的干擾。當然,如果我們可以先以儀器測量,當作是一種診斷,就能知道哪些區域已受影響,更能對症下藥。

因此,個人相當推薦對於睡眠健康、生活健康有興趣的朋友,除了可以買對應儀器回家量測外,也可以委託專業團隊協助判斷、給予改善建議。

六大基本行動

- 睡前讓「有接電源的電器、電線」,都離「床邊」1 公尺(有插電形成迴路 => 極低頻交流電場 + 極低頻交流磁場,感應半徑約 1 公尺)

- 「交流電源插座」前方 15 公分區域內,必須保持淨空(未插電插座 => 極低頻交流電場;若前方放有木作裝潢,因台灣較潮濕,屬於介電質的木作,在吸收濕氣後增加導電性和電容特性,更會感應放大)

- 睡前將「WiFi 基地台或無線電波發射源」盡量關掉或遮擋(手機開飛航模式、關掉 WiFi 基地台或遮擋天線)

- 遠離或避免購買「靜磁場」偏轉角度高的家具(如彈簧床可能自帶偏轉度高的靜磁場,當檢測發現偏轉角度高,則可換無彈簧床墊;另外,彈簧也容易被床頭櫃插座、通電的電線感應出交流磁場)

- 檢測居家或工作空間的「電磁波強度」,再對應調整

- 養成習慣將長時間不使用的電器「切斷電源」,或是直接「拔掉插頭」(特別是高功率瓦數的電器,例如吹風機、烤箱、電磁爐、除濕機、烘碗機、電暖器、電熱毯、浴室暖風機、地暖系統⋯⋯等。若覺得要開開關關或拔插頭麻煩,亦可使用遙控開關,缺點是只支援負載 500W 以下的電器,如電燈、WiFi 機⋯⋯等)

附註:孕婦不應整夜使用電毯,因為電毯具有相當高的交流電場與磁場,即便只是插電待機未啟動亦然(有的待機就高達 1000V/m 以上,此時人體電壓可能達 10+ 伏特以上;啟動時,人體電壓可能超過 70 伏特,如果將驗電筆放在皮膚上,燈泡會發亮!),對正在發育中的胎兒可能有不良影響。建議將電毯限於暖被使用,長時間睡覺時就請拔掉插頭。

還有,在手機充電時,應盡可能避免操作手機,也不要在床上幫手機充電。在接觸充電中手機時的人體電壓,可能大於 0.9 Vac。

除了以上這些避開、減少電磁污染,檢測後做出調整的基本行動外,也還可以增加接地的效果,來提升身體的自癒力。

接地

這裡所謂的接地,與物理學上講的接地相同,讓身體與大地之母相接,就能引入大地源源不絕的負電,來中和身體的正電。

身體為什麼會帶較多的正電呢?例如:下班後疲倦、血氧濃度低(身體缺氧)、體內自由基過多、細胞膜電位異常、靜電吸附效應⋯⋯等狀態下,人體都會帶有較高正電(缺氧呼吸,H+ 濃度高),此時血管中的紅血球也容易黏在一起 (RBC Aggregation)(細胞表面負電位由 -12 mV 變成 -6 mV 左右,導致細胞之間的互斥力降低)。

接地後所引入的大地負電,對人體來說也是很好的抗氧化劑。在達到較好的接地後,以人體電壓表測量,應當 < 0.01 Vac。

註:另一種改善人體接地的方式,就是提高呼吸的含氧效率(肺呼吸排除碳酸)。例如,美國 Felix 廖醫師向牙醫界推動的 AMD (Airway Mouth Doctor 氣道口腔醫師) 訓練,就是在提供以呼吸道為中心的口腔治療。

人體接地

平時要怎麼做,才能提升人體接地呢?

最簡單就是喝水、洗手、洗澡,因為水流來自水管,並且與建築物、大地相連,可以中和人體的正電。

在自然界中,負離子含量最高的地方通常是瀑布,負離子會隨著細微的水滴飄散的空氣中。在浴室的蓮蓬頭下淋浴,也會有類似的效果。

再來就是赤腳,像是在戶外綠地赤腳行走個 30 分鐘。如果不方便在戶外赤腳,也可以選擇在臥室赤腳,而地板鋪面必須是磁磚、水泥、石材⋯⋯等可接地材料,但不能是塑膠地板或是耐磨木地板,也不能鋪有化學纖維地毯等,這樣腳踏實地才會有效。

當然,每週若能安排戶外活動,回到大自然裡、貼近山海,重新與大地之母連結,會是更好的選擇。

如果這些日常不易做到,那麼也可以考慮協助人體接地的產品,例如銀纖維接地床套,或是接地墊⋯⋯等。

居住環境接地

除了人可以自主接地外,居住環境當然也要良善接地。

例如一般居家除了 110V/220V 交流電電力系統外的電訊系統,統稱弱電。像是網路、電話供應商、第四台業者等電訊施作單位,如在處理接地時不夠標準的話,可能會有殘存的交流電壓留在線路(例如網路線、電話線、第四台同軸電纜電視線)末端。

常見的裝潢電路配置下,牆邊的橫跨線路剛好會落在床邊躺下或沙發坐下時的頭部高度周圍。如果人經常靠著這面牆的話,電場就會影響到在上這裡休息與生活的人,身體電壓當然會長時間增高。

如果可以重新裝潢,可以留意插座之間的佈線方式,例如床邊兩側如果都有插座,可以將左邊插座的線路向上拉到天花板,再沿天花板邊緣走,最後再向下拉到右邊插座。

這是以拉開距離的方式,保護居住空間中的人,以降低電磁污染。

電力系統全面接地

《小電大地》作者杜醫師,則提出可以確保現代建築電力系統完善接地的理想做法:「全面接地屏蔽」(Full Grounding Shielding)——其定義為「用金屬套管或銅箔、鋁箔、錫箔,來包覆室內所有(或可處理到的絕大部分)存在交流電壓的電線、插座、插頭,並確實完成接地」。

嚴格來說,就是在室內空間中可以形成交流電迴路的路徑(含電器、電源線、延長線、插頭、插座、牆內電路、總電箱等)外圍,都用導電材料做包覆,並正確連接大地(電路接到「設備接地」用的接地線或孔,完成內接地;電路外圍接觸接地材料,例如本身就接地的鋼筋水泥牆,或是接觸接地線,來完成外接地),做到迴路的「內、外都接地」,才能稱為全面接地屏蔽。

杜醫師建議,如果有機會設計新房屋、購買預售屋做客變、重新整修房屋、重拉電線電路、新屋裝潢設計時,可以試著要求「走電路的管路不要用塑膠材質的,要都改成金屬材質的,例如:EMT 管、金屬浪管」(金屬浪管的強度必須要求足以撐住水泥灌漿的重力與衝擊不被壓扁)。

若無法採用 EMT 管或金屬浪管來包覆所有牆內電線,則建議改採有做「內外接地」的專用「屏蔽導線」,來取代市面上最常使用的白扁線,做到高階音響室等級的規格標準,回收最大程度的交流電電場和髒電。

如此一來,電路內的髒電都能透過外圍的金屬包覆回收接地,也能阻絕交流電線的電磁干擾。

電器本身要做到全金屬包覆較不切實際,所以我們只能在其他可行的範圍之內盡力達成。例如將木作裝潢內的電線和插座,都全面以金屬浪管或銅箔、鋁箔、錫箔包覆,並確實完成接地;或是在裝潢的板材之間加入金屬飾條,然後將飾條連接到房子金屬窗框、金屬軌道等。

人會長時間待著的所在處所,例如生活時的居家環境,特別是睡眠區,以及工作時的辦公場所,都應該以最高規格對待,比照「高階音響」和敏感的「半導體」設備來隔絕可能的電磁污染。

地場壓力

在地質干擾區之中較為多人知曉的,是「地下水脈」(強烈負極振動)對人體的負面影響;另外,也陸續發現地質斷層和地磁網格同樣會影響人體健康。

註:地場壓力被視為偽科學的主因,是因人的敏感度不同,有的人觀測起來有影響、有的人觀測起來不受影響,因此無法斷言所有人都會受到干擾。然而,看起來不受影響的人真的不受影響嗎?或者只是短期內身體的內部資源夠充足,可以補償這類傷害?長期下來可能需要重新評估。

「地質斷層」是地殼上層的斷口,或是不連續的地方;而移位的岩層上方會產生強烈的極化振動(強烈負極振動),進而影響人體。

「地磁網格」可再分為三種類型,分別是哈特曼 Hartmann、班克 Benker 和寇里 Curry。

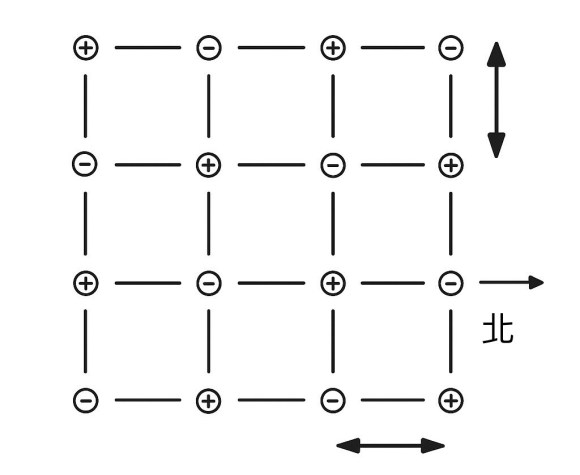

哈特曼地磁網格(正負極交錯)是由 Ernst Hartmann 博士所提出,它分布於整個地球地表,大約以 2-2.5 公尺的間隔,朝著南北向或東西向排列。每個網格交叉點落在 5-30 公分寬,而交錯的網格線極性也會交錯變化,例如正極交叉點兩旁的交叉點則是負極,依此類推。這樣極性交錯變換的干擾,也會影響休息睡眠。

班克地磁網格,是由奧地利學者 Anton Benker 提出,間格為大約 10 公尺的立體網格。他發現許多古文明都很重視這個網格,班克網格的走向似乎常與古神廟、教堂、清真寺等宗教性建築的建造地點與方向重疊,人們會比較亢奮,難以放鬆、休息,而身體則更容易發炎。有趣的是,貓咪則滿喜歡待在班克網格線上。

寇里地磁網格,由 Manfred Curry 提出,它與哈特曼網格東西、南北向不同,而是呈現東北與西南向、西北與東南向,因此與哈特曼網格互相交錯。和哈特曼網格相同的是,這兩者都會影響到高樓層。專家們認為,寇里網格線不會對人體造成影響,一般只需要避開寇里網格的交叉點就好。

對於地場壓力檢測與平衡,目前以德國發展最進步,市面上以 Rayonex 公司提出的解決方案為主。一般需先委託建築生物師先做居家檢測,並依檢測結果,再考慮看看是否要採用對應的 Rayonex 生物能場域穩定裝置,或迷你能產品。

採用 Rayonex 的產品,並不表示在安裝後這些地質干擾就消失了,像是地下水脈繞道而行、斷層帶癒合之類的奇蹟不會發生。這些輔助型的穩定裝置,是在居住空間中產生能量場,讓我們的身體處在這個能量場範圍中時,可以恢復身體機能的調控能力。

如果有常常睡很久仍覺得累、慢性疾病難以控制或治療反應不佳、有情緒精神問題、搬家後開始發病⋯⋯等狀況,並且在嘗試減低電磁污染後仍未顯著改善後,則可以向具備地場壓力診斷能力的醫師、中醫師或治療師求診。

例如台北超全能診所的王偉全醫師、台中聯和中醫診所的林俊言中醫師、邱谹益物理治療師、雲林的廖敏君中醫師、高雄義大醫院的吳政庭醫師⋯⋯等,再依診斷結果採納適合的方案。

結語

現代生活環境會影響健康的因子,隨著科技的進展也是越來越多。例如蔬果有農藥與重金屬,食物有食品添加物與加工,還有空氣污染、水污染等,當然還有本文探討的生活起居與工作環境中的風水電地影響。

這些保持健康的正確知識與實際行動,當然是越多越好、越普及越好。祝福大家都能將能促進健康的行動落實到日常生活中,常保身體健康哪!

最後,非常推薦杜俊賢醫師的這本好書給各位,對健康促進有興趣的朋友們都值得買一本回家翻閱參考。

參考資料:

- 杜俊賢醫師《小電大地:秘密健康法則》

- Rayonex Biomedical GmbH《Rayonex 手冊:根據保羅・施密特而來的生物能共振法》